〇 生活習慣病アプリ開発、実証実験(2014~2018)

【1】 糖尿病予備群かつ肥満者のための減量プログラムの有効性の検証:ランダム化比較試験

参加者:81名( 糖尿病予備群)

期 間:2014年12月~2015年5月

研究デザイン:ランダム化比較試験(京都大学大学院医学研究健康情報学分野 中山健夫研究室)

内 容:生活習慣病リスク者のふとめで、わかっちゃいるけど(なかなか生活習慣を変えられず)やせられない人たちが、行動経済学的な支援で、生活習慣を無理なく修正し、減量できるプログラム、つまり「生活習慣病リスク者ふとめ向け減量アプリ」の評価。

【2】 上記結果を踏まえた拡大運用(ミドルリスクアプローチ)

参加者:370名(開始時)

対 象:BMI25以上

内 容:学びと介入を中心としたアプリのみでの減量効果

【3】 さらなる拡大運用 (ポピュレーションアプローチ)

参加者:1,226名(2017年9月末)

対 象:全従業員(希望者)

内 容:アプリのみでの減量効果に加え、健康に関する意識向上効果についても評価

〇 エコチル「黄砂と子どもの健康調査」 環境省・京都大学(2011~)

これは約十万人位の妊婦さんの健康と、子供の成長を十三歳位まで追跡していく研究です。特に以前から社会的に関心をもたれている環境物質が、実際に子供たちの健康にどのような影響を与えているのかを明らかにすることを目的としています。人間をおびやかすものを広く「リスク」と呼びますが、それは、皆が情報を持ち寄って初めて見えてくるのです。自分の中だけで自分が経験したという情報を留めておいたら、なんとなくその時は体調が悪かった、で終わってしまって、誰もそれ以上のことはわかりません。ですが、千人が、「自分の経験」を持ち寄ったら、見えなかった何かが姿を現してくるかもしれません。

(京都大学大学院医学研究科教授 中山健夫(現 当協議会理事長)『健康情報コモンズ』より抜粋)

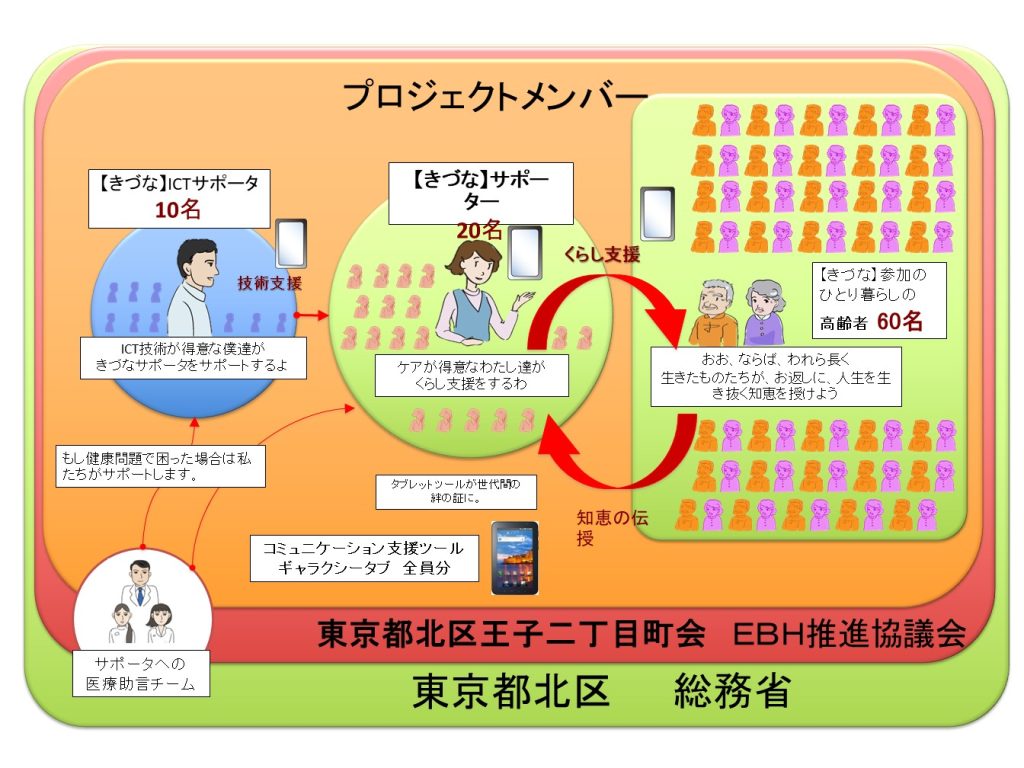

〇 おひとり様支援プロジェクト❝きづな❞ 総務省(2010~2012)

王子二丁目地域プロジェクトは、この中でもひとり暮らしの高齢者の問題の解決を目指す事業プランです。

若者と主婦が、高齢者(賢者)を支援し、支援する彼らは、逆に、高齢者から知恵を授かるという互恵サークルの実現を目指します。

(総務省 平成22年度 地域雇用創造ICT絆プロジェクト 採択事業)

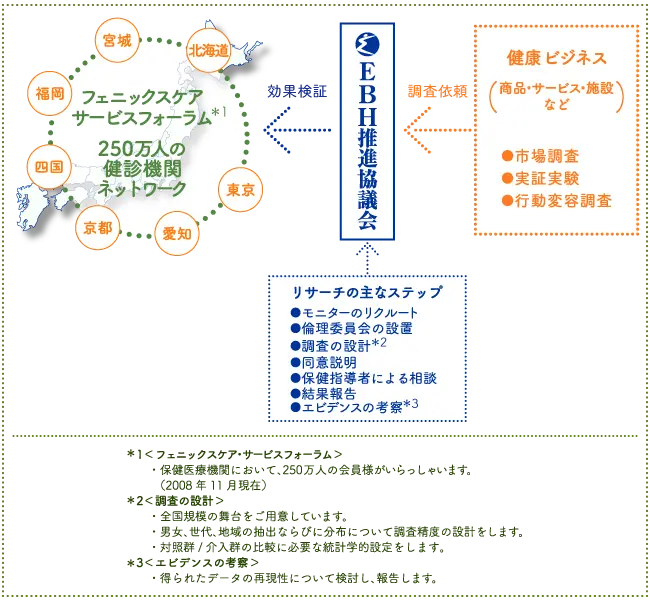

〇 「糖尿病についての全国意識調査2009」 200万人に向けた大規模調査(2009)

糖尿病は、現在、1,800万人以上の日本人が患者もしくは患者である疑いのある国民病です。にもかかわらず、正しい治療を受けている人は250万人弱と、全体のわずか一割強に過ぎず、それ以外の方々の実態については正確には把握できない状況にあります。

私たちNPO法人EBH推進協議会は、社団法人日本糖尿病協会と協力※し、こうした糖尿病の実態を正しく把握して、糖尿病治療の向上と糖尿病の予防・啓発に生かすことを目的に、この調査を実施します。

NPO法人EBH推進協議会 理事長・西村周三

(2009年5月当時)

※当研究は、日本糖尿病協会が企画している医療調査と並行して実施されます。

EBH推進協議会と日本糖尿病協会は互いに分析結果を共有し、中立的立場から検討いたします。

日本糖尿病協会(清野裕理事長)は、糖尿病に関する知識の普及啓発などを理念に掲げ、病患者、医師・コメディカルなど現在約10万人の会員を擁している公益法人団体です。

<調査票より抜粋>

「糖尿病についての全国意識調査 2009」の分析結果について

はじめに

現在日本で「糖尿病が強く疑われる人」(HbA1C 6.1%以上)約890 万人、「糖尿病の可能性が否定できない人」(HbA1C 5.6%-6.0%)は約1320 万人に上ると推計されているが、強く疑われる人のうち受療しているのは55.7%のみとされる(平成19 年度国民健康・栄養調査)。同じ調査で、医師から糖尿病(血糖値が高いなども含む)と言われたことがあると回答した人のうち現在治療を受けているのは50.8%であった。

糖尿病は一度診断されると通常はその後も受療の継続が必要な疾患である。また、日本糖尿病対策推進会議では国民向けのリーフレットを作成し、血糖値が高いと言われたことがある人は早急に精密検査を受け、適切な治療を受けるよう呼びかけている。にもかかわらずこのように受療率が低い背景には、国民に届いている糖尿病情報の問題と糖尿病診療に対する異議や不安が考えられる。「本来医療機関に来るべきなのに来ていない、地域の潜在患者」へのアプローチに活用するため、今回これらの点について調査を行うこととした。

調査主幹 中山健夫

主催:NPO法人EBH推進協議会

(呼びかけ人:西村周三(当会初代理事長 京都大学名誉教授))

協力:社団法人日本糖尿病協会

フェニックスケア・サービスフォーラム

京都大学

京都大学医学部附属病院

調査分析メンバー:

中山健夫(京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授)

池田香織(京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・栄養内科学)

高原志保(京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・栄養内科学)

後藤励(甲南大学 経済学部 准教授)

調査および分析経過について

2009年5月~11月 調査

12月 調査結果とりまとめ

2010年1月~ 分析開始

3月 中間発表

8月 最終まとめ

9月~学会発表資料とりまとめ

報告書より

調査対象・方法

2009年5月~11月の間に北海道から九州の7健診機関の受診者に対し、「糖尿病についての全国意識調査2009」として、血糖値の異常を指摘されたことがある場合に回答していただくよう依頼した。

各機関の倫理基準を遵守し機関の状況に応じた配布方法で対象期間の受診者全員または過去の健診結果から耐糖能異常の疑いのある受診者に質問紙を配布し、郵送もしくはインターネット入力により回収した。

健診結果中のHbA1Cと血糖値の参照については、本人が同意しIDを申告した場合にのみ行った。

調査票2009

結果解釈とまとめへ

7健診機関の合計約7万人に質問紙を配布し、2758人から回答を得た。平成19年国民健康・栄養調査結果から30~60歳代の糖尿病が強く疑われる人と可能性が否定できない人の割合20%程度から推計すると、血糖値の異常を指摘された可能性がある受診者が最大14,000人で、そのうち5人に1人が回答したことになる。

2758人の回答のうち、年齢もしくは性別の回答漏れがあったものと、1型糖尿病者を除いた2694人を最大の解析対象とした。

本調査の対象が職場健診を主とする健診機関の受診者であることを反映し、調査参加者の属性は国勢調査や国民健康調査より高齢で男性が多く、職業も常勤の被用者と会社役員・管理職で84.4%を占めた。

肥満者の割合は、平成19年度国民健康・栄養調査(以降「健・栄」)の成人全体の結果より高く、50~59歳男性の結果とほぼ同程度であった。現在の喫煙割合は男女比を考慮しても「健・栄」より低く、運動習慣のある人は「健・栄」より高かった。

何らかの理由で医療機関を定期受診している人が47.8%で、そのうち糖尿病や血糖値が理由である人は496名(38.5%)であり、これは、後の質問で「高血糖を指摘されてからの状況」として「3ケ月以上通院中」を選択した499名とほぼ同数であった。また、糖尿病の家族歴のある人が38.5%であった。

調査方法から選択バイアスが考えられ、回答者は健診受診者全体の中で特に「健診結果をよく確認している」「糖尿病や健康に関して興味がある」「質問紙に回答する時間(30分程度)と心の余裕がある」という特徴を有する可能性がある。

回答者2694名のうち1719名(63.8%)は同意を得て、昨年の健診結果と照照し、その結果、1719名中714名(41.5%)が糖尿病の可能性を否定できない値とされるHbA1C5.6%以上であったことを確認した。その他の6割は2年以上前に異常を指摘されたことを記憶していた可能性がある。

糖尿病に関する知識は、「健・栄」と同じ質問で比較すると「健・栄」の20歳以上全体の正答割合よりやや高かった。HbA1C(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)については、言葉自体聞いたことがあると答えた人が38.1%であった。

糖尿病に関する情報を自分で探さないと答えた「情報受動者(仮)」は58.1%であったが、探すと答えた「情報能動者(仮)」は36.9%であり、インターネット、テレビ・ラジオから糖尿病に関する情報を得ていた。

現在の通院状況の別でみると通院中者の3分の2が情報能動者であるのに対し、未受診者では3分の2以上が情報受動者であるため、未受診者に情報を届けるには日常生活の中で自然に受け取るような方法を考慮する必要がある。

一方、全員に尋ねた情報源の信用度の高さは、メディアは新聞、テレビ・ラジオ、インターネットの順であった。情報受動者は、インターネットの信用度が情報能動者より低かったが、新聞、テレビ・ラジオについては大差がなかった。

また、必要と思う情報については、知識の質問の正答割合が高い割には「糖尿病とはどんな病気なのか」など基本的な情報や食事・運動に関することの選択割合が高かった。情報受動者で比較的選択割合が高かったのは「糖尿病とはどんな病気なのか」「糖尿病について相談できる窓口はどこか」であった。

「血糖値が高いと指摘されたり、治療を勧められた場合、自分はどちらのタイプと思うか」質問したところ、「いますぐ治療を始めるタイプ」が56.9%、「治療を先送りにするタイプ」が40.4%であった。タイプ分けについては今後の検討課題としたい。

回答者の71.2%が、健診か人間ドックで異常を指摘されており、その際、このうち70.3%が「血糖値が高い場合には、改善する必要があることを知っていた」と回答している。一方「血糖値に関してよく知らなかった」と答えた人は21.8%であった。

「すぐに受診して必要なら治療しよう」と考えた人が21.1%おり、「自分で生活を工夫し、様子を見てみよう」と考えた人が44.5%いた一方で、「糖尿病と診断されたくない」「制限だらけの生活をしたくない」「薬を飲んだり通院をしたりするのは嫌だ」と消極的な気持ちになったと答えた人がそれぞれ約3分の1程度いた。

職場において「医師や保健指導者の指示に従うよう義務付けられている」と答えたのは25.9%にとどまり、「受診や治療のために仕事を休みにくい状況である」と答えたのは19.4%であった。結果的に受診に至ったのは52.7%であり、「受診しようと思ったが忘れていた」のが11.6%、「受診しようとは思わなかった」と答えたのは28.4%であった。

結果的に受診に至った人とそうでない人を比較すると、受診した人では「血糖値が高い場合には、それを改善する必要があることを知っていた」「職場では治療や生活改善など、医師や保健指導者の指示に従うよう義務づけられている」「家族から治療や生活改善などをすすめられた」人が多く、受診しなかった人では「血糖値に関してよく知らなかった」「血糖値が高くても、今は元気なので大丈夫」「自分で生活を工夫し、様子を見てみよう」「薬を飲んだり通院をしたりするのはいやだ」「受診や治療のための費用がかかりそうだ」「職場は受診や治療のために仕事を休みにくい状況である」の選択割合が高かった。

現在の通院状況については、「通院中」が22.7%( ① )、受診や通院歴はあるものの現在通院していないのが18.9%(②)、「医療機関へ行ったことはない」が45.5%であった。

①と②が受診した医療機関は約4分の3が内科であり、その際の診断は「糖尿病」が29.3%で「境界型糖尿病」「血糖値が高めである」などが62.6%であった。

その後の通院に関する指示としては、継続通院を指示されたのが約半数いる一方で、約3分の1は「自分で生活習慣に注意して、継続通院は不要と言われ」ていた。

診断の内容別にみると、糖尿病と診断された人は83.2%が継続通院を指示されているが、境界型などと診断された人では継続通院指示割合は39.2%であった。

継続通院の指示を受けた人の85.0%が現在も通院しており、指示に反して通院を中断しているのは15.0%であった。

通院不要と言われた人の87.3%が現在は通院していないという結果であり、医療機関での指示がその後の行動に大きく関わっている。

通院の妨げ要因としては、「待ち時間が長い」と「時間がない」を選んだ人がそれぞれ3割いた一方で「家族の協力が得られない」や「周囲の人の理解が得られない」「担当医あるいは他の医療スタッフとの相性が悪い」については3%未満と少なかった。

通院中の人と通院指示にもかかわらず中断している人とで比較すると、「待ち時間が長い」の選択割合には差がなく、中断者で多かったのは「時間がない」「わずらわしい」「調子がよく、症状がない」「一度、通院が途切れた時に次に受診しづらくなる」であった。

受診したことのある人(①②)のうち、検査結果について説明があったと答えたのは81.5%であり、そのうち94.2%が内容を「覚えている」「一部覚えている」と答えた。

食事療法についても「説明があった」が77.9%でその内容記憶は96.2%と同様であったが、「食事療法をしていますか」という質問には、「6ヵ月以上続けている」という変化ステージ(注1)維持期にある人が38.2%で「始めて6ヵ月以内」という行動期が8.7%、「すぐに始めようと思う」という準備期が6.8%、「始めるか迷っている」という熟考期が14.1%、「始めるつもりはない」という前熟考期が5.7%であった。「説明があった」と答えた人では半数以上がアクションステージ(維持期・行動期)であり、プレアクションステージ(準備期・熟考期・前熟考期)にある人を大きく上回った一方で、「指示されていない」と答えた人が12.0%おり、説明を受けても指示はされていないと考えている人がいることがわかった。

食事療法の妨げ要因としては、「食欲を抑えることが難しい」を約半数が選んでいたが、特にプレアクション群がアクション群より多く選択していたのは「食事管理の方法について知らない」「調子がよく、症状がない」「わずらわしい」であった。調子がよく症状がなくても食事療法が必要であり、その方法についてきちんと理解できるよう説明する必要がある。

運動療法については「説明があった」のは66.9%であり、その内容記憶は97.6%であった。「運動療法をしていますか」に対して、維持期40.4%、行動期9.9%、準備期7.8%、熟考期16.3%、前熟考期4.3%であり、「指示されていない」が16.8%であった。

説明の有無と変化ステージについては、食事療法と同様の結果であった。運動療法の妨げ要因としては「時間がない」が最多で41.3%が選択していたが、特にプレアクション群では「時間がない」「わずらわしい」の選択割合が高く、気軽に取り組める運動療法の提案を検討する必要がある。

(注1)変化ステージとは、禁煙の成功に至るまでの各段階をモデルとして提唱されたものである。まったく行動を変える気がない「前熟考期」から、まだどうするか迷っている「熟考期」、近々始めようと思っている「準備期」、既に始めているがまだ日が浅い「行動期」、6ヵ月以上続けている「維持期」に分かれており、各段階に適切な援助方法があるとされる。現在は禁煙に限らず、望ましい健康行動の獲得と維持に至る各段階として広く応用されている。

薬物治療については「説明があった」のは37.9%であり、その内容記憶は「覚えている」が71.9%と食事・運動より高く、「一部覚えている」が24.8%であった。

「指示された通りに飲んでいる」のが33.8%、「指示されたがその通りには飲んでいない」のが2.9%であり、合わせて411人であった。内服の妨げ要因は「忘れる」が最も多く24.3%であり、「経済的負担が大きい」「1日に薬を飲む回数が多い」の選択率はそれぞれ10%程度であった。

インスリン治療については、「指示されている通りに行っている」が50人、「指示されたがその通りにはしていない」が4人であり、妨げ要因としては、「わずらわしい」の選択率が最多の31.5%で、5分の1程度が選択したのが「人前でインスリンを打つことは恥ずかしい」「経済的負担が大きい」「1日に注射をする回数が多い」であった。

糖尿病の飲み薬やインスリンの副作用について説明を受けたことがあると答えたのは①②のうち約4分の1で、内服薬治療を受けている411人中61.3%、インスリン治療を受けている54人中79.6%であった。

経験した症状としては「おならの回数が増えた」が最多で100人、続いて「おなかが張った」が59人、「冷汗がでた」が45人だった。

「薬を飲んだ後に、上記のような症状がある時は主治医に相談しますか」に対しては、「いつも相談する」が44.1%、「相談しない時もある」が35.5%、「相談しない」が16.6%であり、相談しない理由としては(MA結果採用)、「前もって副作用の説明をされているから」が最多で34.4%、「副作用かどうかわからないから」が24.5%、「我慢できるくらいの症状だから」「様子を見てからと思うから」がそれぞれ約20%程度であり、「主治医に相談しにくいから」「薬について自分で調べると、わかるから」はそれぞれ2人、1人であり、「主治医以外の医療者(薬剤師や看護師)に相談するから」は1人もいなかった。

最後に、「医療機関に行ったことがない」1227人に対して、最初に医療機関に行くように勧められた時期を尋ねると、1年以内が20.7%、1年~5年が20.9%であったが、「血糖値について、これから医療機関で診察を受ける予定」があるかどうかについては、9.0%が「これからすぐに診察を受けるつもりである」、30.4%が「診察を受けようと考えているが、まだ迷っている」と答えた。このような調査を行うことで再考を促し、受診につながる可能性を示唆している。

今回の調査では、健診などで血糖値異常を指摘されたことのある人のうち、約半数が医療機関を未受診で、通院を続けているのは約4分の1であることがわかった。

全員に継続通院が必要というわけではないが、異常の指摘から最初の受診、その後の定期通院という一連の経過の中に存在する促進要因と阻害要因の手がかりが得られた。

HbA1Cや空腹時血糖値が正常範囲(5.6%未満、110mg/dl未満)を超えていても、機関独自の基準により、生活習慣改善の指示のみで医療機関受診を勧めていないことも一因と考えられる。

今後この一連の経過の実態とともに各要因をさらに明らかにしてゆく必要がある。その際にはインタビュー調査などの質的調査も有効であろう。

謝辞・・・

本調査の実施に当たっては日本糖尿病協会と京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科の稲垣暢也教授にご支援、ご指導を頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。

京都大学大学院社会健康医学系健康情報学分野 中山健夫

同 糖尿病・栄養内科 池田香織、高原志保

甲南大学経済学部 後藤励

報告会について

情報素材料理会 特別企画

「糖尿病調査を通して見る 日本人の健康

“ニッポンのカラダマップ・プロジェクト”に向けて」

*第5回情報素材料理会

〇 高血圧治療に関する行動調査 糖尿病協会・企業コラボ(2009)

目的:

健診によって高血圧と確認された方、または高血圧の治療を受けている方にインタビューにご協力いただき、高血圧についてのお考えや意識、生活についてお伺いし、今後の高血圧の予防・治療に具体的に役立てることです。

主催:日本高血圧協会

協力:EBH推進協議会 他

〇 メタボリック改善プロジェクト 「イオン作戦」 経産省(2005)

「イオン作戦」(Escape from Obesity Naturally、肥満からの自然な脱出)は、内臓脂肪の改善に重点を置いた新しいダイエットプログラムの試みとして、医療機関の主導によって進められたものです。

実施期間は2005年10月24日からの8週間(終了)で、全国から約1,200人の方々の参加がありました。無理なく自然にメタボリックを改善することを目標に、毎朝体重計で自分の体重を確認しネット上の健康手帳に記録すること、ダイエットサポートのための低カロリー総合栄養食を一日1回以上摂取することを基本内容として実践しました。

なお、このプログラムは、経済産業省の「健康サービス産業創出支援事業」の支援のもとに、これからの健康サービス事業を考える「近畿健康情報・指導サービス提供フォーラム」が実施する調査プロジェクトとして立案されました。

調査の流れ

〇 シンポジウム

2010年 ニッポンの国民病 / 糖尿病にどう立ち向かうか

日時:平成22年2月7日(日)午後2時より

場所:東京国際フォーラム(東京)

厚生労働省が平成19年12月に発表した「国民健康・栄養調査」によれば、糖尿病が疑われる人は予備軍を含めて2,210万人と、初めて2,000万人を超えました。前年より340万人増え、10年前の1.6倍に達しているといわれています。およそ国民の5人に1人は糖尿病もしくはその予備軍です。このままのペースで糖尿病患者とその予備軍が増えれば、将来健康保険財政は重大な危機にさらされかねません。

特に問題なのは、「強く疑われる人」のうち約4割は治療をほとんど受けたことがないということです。糖尿病予備軍の存在は以前から問題であり、治療をせず放置した場合、合併症を併発したり、人工透析が必要な状態に陥る恐れもあることから、様々な啓蒙活動が行われてきました。しかし期待されたほどの効果を上げているとはいえません。国連も11月14日を「世界糖尿病デー」として糖尿病への理解、対策を訴えています。

NPO法人EBH推進協議会では、社団法人日本糖尿病協会、京都大学と協力して、糖尿病患者とその予備軍の実態を正しく把握し、糖尿病の予防と啓発に生かすことを目的とした「糖尿病についての全国意識調査2009」を昨年5月から開始しました。

本シンポジウムでは、このEBH推進協議会による最新の調査結果を元に、今後の糖尿病に対する啓蒙活動の在り方を考えていきます。

※本シンポジウムの一部は、2010年3月にNHK教育テレビ『日曜フォーラム』で放映されました。

2008年 健康は義務か? ~メタボ健診と保健指導の課題~

日時:平成20年11月9日(日)午後2時30分より

場所:東京国際フォーラム(東京)

日本の医療費、およそ32兆円。

これまでの増加率でいけば、2025年には医療費が50兆円に達するという試算もあります。

この医療費の3分の1を占めるのが、糖尿病や高血圧・心筋梗塞・脳梗塞などの生活習慣病です。

2008年4月から、生活習慣病を水際で予防する仕組みとして、「メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)」を基準とした新しい健康診断制度、いわゆるメタボ健診制度がスタートしました。

この制度では、「メタボリック・シンドローム」と診断された対象者に「特定保健指導」を行うことが、その対象者が属する健康保険組合等の保険者に対して義務づけられています。

指導の効果が基準に達しない場合には一定のペナルティが課されるという、「義務」としての罰則規定が設けられているのです。

メタボ健診と特定保健指導という新しい制度がはじまって半年。

制度発足後、健診と指導の現場でさまざまな取り組みが行われ、この制度の効果と課題が現れてきています。

メタボ健診の受診は順調に進んでいるのか?

手元に(保健指導の)「利用券」が届いた時、あなたはどうすれば良いのか?

保健指導によって「脱メタボ」が実現できるのか?

「脱メタボ社会」実現のためにはどのような環境や制度が必要なのか?

国を挙げての、メタボリックシンドローム撲滅という生活習慣改善プロジェクト。

その現状、課題と取り組みについて、健康保険組合や診療現場の関係者、専門家の討論により、これからの展望を探ります。

※本シンポジウムの一部は2008年12月にNHK教育テレビ『日曜フォーラム』で放映されました。

●日時:平成20年11月9日(日)14時30分~17時15分

●場所:東京 (東京国際フォーラム ホールB5)

●主催

NPO 法人 EBH 推進協議会

●協賛

株式会社ワコール

マルカイコーポレーション株式会社

●協力

フェニックスケアサービスフォーラム

財団法人 京都工場保健会

財団法人 北海道労働保健管理協会

財団法人 杜の都産業保健会

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ

医療法人社団 同友会

瀬戸健診クリニック

財団法人 福岡労働衛生研究所

財団法人 愛知健康増進財団

株式会社オアシス

株式会社アイティ総研

弁護士法人 淀屋橋・山上合同

田辺三菱製薬株式会社

株式会社マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン

株式会社NHK 情報ネットワーク

イー・ビー・ヘルス・ケア株式会社

●シンポジウム プログラム

第一部:基調講演

「健康というインフラの持続に向けて

~メタボ健診と保健指導がめざすもの~」

京都大学大学院 経済学研究科教授 西村 周三

第二部:パネルディスカッション

『健康は義務か?』

~メタボ健診と保健指導の課題~

1.メタボ健診と保健指導は何を改善するのか?

2.メタボ健診・保健指導の課題

3.健診・保健指導の課題をどのように解決するか

4.健康は誰のために? …求められる予防医療のインフラ

パネリスト

○西村 周三(京都大学大学院教授)

○今村 定臣(日本医師会常任理事)

○椎名 正樹(健康保険組合連合会理事)

○石井 苗子(女優・ヘルスケアカウンセラー)

○関 英一 (厚生労働省健康局生活習慣病対策室長)

司会

○飯野奈津子氏(NHK 解説委員)

2007年 メタボリックシンドロームが警告する社会 ~予防医療のインフラをどう構築するか~

メタボリックシンドローム・シンポジウム実行委員会(運営事務局EBヘルスケア株式会社)は、『メタボリック・シンドロームが警告する社会』 ~予防医療のインフラをどう構築するか?~と題して、来る3月27日(火)、大阪市のザ・フェニックス・ホールにおいてシンポジウムを開催します。

このシンポジウムは、メタボリック・シンドロームに関連する最新の動向を具体例として取材した映像等を元に、医療的な視点、国の施策的な視点、民間事業の視点、医療経済学的な視点から包括的に検証し、そこから今後どのような予防医療のインフラを構築していくかを展望していくものです。

改訂健康保険法の施行に伴い、2008年度からは特定健診や特定保健指導といった全く新しい施策が40才以上のほとんどの国民を対象にスタートする予定です。今回のシンポジウムでは、その施策の中核をなすメタボリック・シンドロームの診断基準をとりまとめた住友病院の松澤院長に基調講演をいただき、パネルディスカッションには2008年度からの施策を取りまとめている厚生労働省生活習慣病対策室の矢島鉄也室長、医療経済学の専門家、京都大学大学院西村周三教授、女優の三林京子さんなどに参加していただき、討論を行います。

みなさまのご来場をお待ちしております。

※本シンポジウムの一部は、2007年6月にNHK教育テレビ『日曜フォーラム』で放映されました。

日時

平成19年3月27日(火曜日)14:00

場所

大阪市 ザ・フェニックス・ホール

大阪市北区西天満4-15-10 ニッセイ同和損保フェニックスタワー内

主催

メタボリック・シンドローム・シンポジウム実行委員会

代表幹事:EBヘルスケア株式会社

後援

厚生労働省

協賛

不二製油株式会社

ロート製薬株式会社

第一生命保険相互会社

フェニックスケアサービスフォーラム

・財団法人京都工場保健会

・財団法人北海道労働保健管理協会

・財団法人宮城県労働衛生医学協会(現:財団法人杜の都産業保健会)

・財団法人石川県予防医学協会

・EBヘルスケア株式会社

KDDI株式会社

協力

株式会社 電通

プログラム

第一部:基調講演

住友病院 院長

松澤 佑次(まつざわゆうじ)

「メタボリック・シンドロームと予防医療」 撲滅という生活

第二部:パネルディスカッション

『メタボリック・シンドロームが警告する社会』

~予防医療のインフラをどう構築するか?~

テーマ1:

「メタボリック・シンドロームが警告するもの~生活習慣病予備群の発見~」

脳出血・心筋梗塞・糖尿病などの生活習慣病、そのルーツとして定義された「内臓脂肪型肥満」がもたらす社会的リスクという課題を明らかにします。

テーマ2:

「新しい健康保険制度はメタボリック・シンドロームを解決できるのか?」

メタボリック・シンドローム解消を前提として始まる、2008年4月からの新健診と保健指導の意義と、実施にあたっての課題をご議論いただきます。

テーマ3:

「メタボリック・シンドローム撲滅に必要なものは何か?」

2008年の保険制度改正を前に、自治体・健康保険組合・民間企業が様々な対応策や受け皿としてのサービスの開発に取り組んでいる事例をもとに、メタボリック・シンドローム解消のための具体策をご議論いただきます。

テーマ4:

「これからの『予防医療』に向けて」

治療型医療から予防型医療に制度がシフトするにあたって必要とされる社会的な環境・インフラとは何か?

中長期的な展望も含めてご議論いただきます。